ブラジルに赴任中の長女から、現在受講しているポル語レッスンの先生から紹介受けて読んでるけど面白いから読んでみて!とラインが入りました

読んでみると確かに面白い 書かれている英語が割と平易なのも読みやすくしていると思います

一番いいのは、日本人対外国人という平板な比較でなく、種々の切り口に対してマルチリージョンで比較している部分です 日本人はどうしても自己と他者を単純化して比較する画一的アプローチになりがちですが、海外といっても各国の個性はかなり異なりますから、それぞれを正しく理解することが必要です

本書は適切なエピソードを盛り込みながら各国の文化の違いが丁寧に分かりやすく書かれています これからグローバルビジネスに携わるひと、海外ビジネスでだいぶ苦労してきたひと、どちらの方も楽しめる佳作であると思います

メキシコ人は嘘をつく時があるから気をつけてください

これは私がアメリカのマーケティング責任者からメキシコ工場の社長に転任した時、既に数年間メキシコで勤務していた工場長から言われた一言ですが、彼らは本気でそう思っていました

しかし、以前に同じく中南米のブラジルのキットビジネスの経験を持っていた私は、(日本人的感覚で測れば嘘つきになるのかもしれないが、誤解しているのではないか)と考えました

彼我の時間感覚の違い

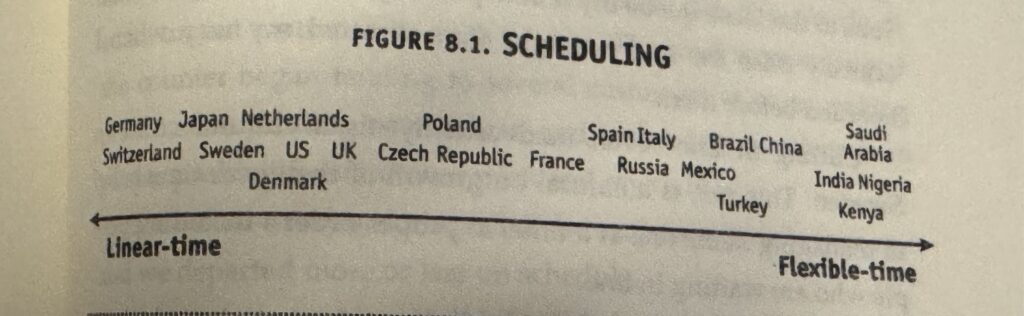

本書の著者のErin Meyerは、スケジュールの立て方での各国の重視するポイントを図表化しています この表によると、日本人やドイツ人はLinear-time(直線的時間感覚:時間厳守)であり、メキシコ人やブラジル人はFlexible-time(自由な時間設定:あまり時間厳守でない)と切り取っています

Linear-timeを重視するグループは、Flexible-timeを信条とするグループをいい加減だと揶揄したり卑下したりする傾向があるかもしれません 実際、中南米や南欧では公共の交通機関は時刻表通りに来ないし、脱線しながら延々と続く議論は締切が設定されないダラダラとした会議に見えてしまい、イライラ感が募ります

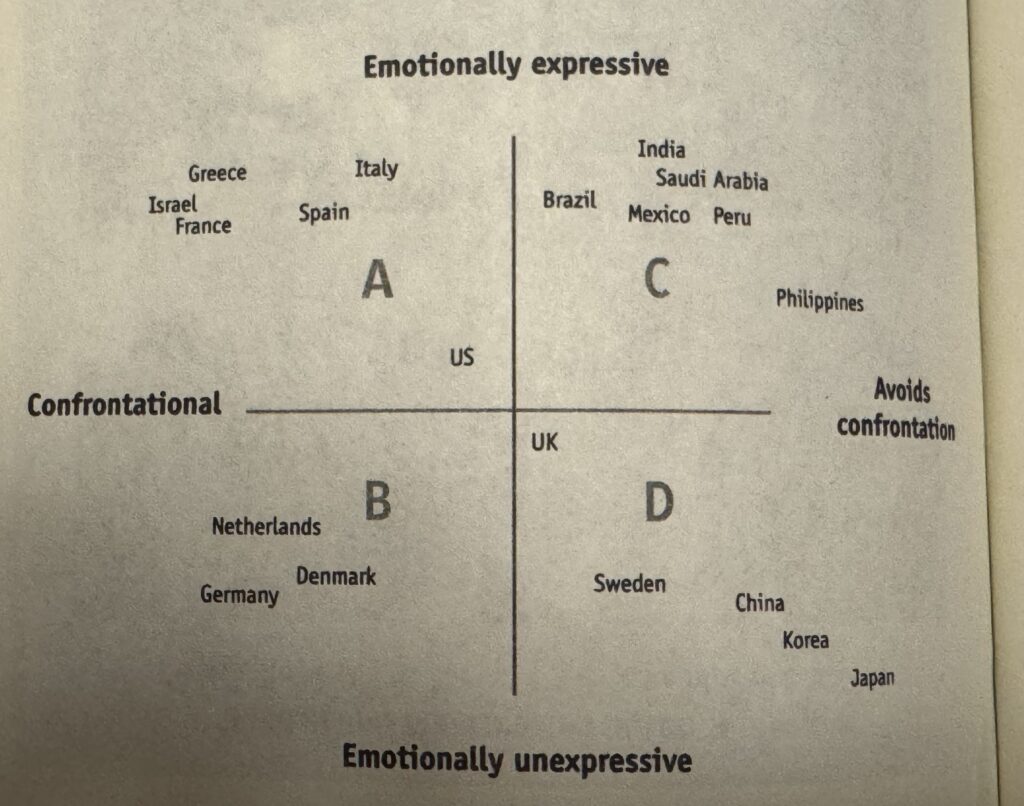

表現の仕方の違い、対立軸を好むか好まないか

メキシコ人やブラジル人は表現が大袈裟ですが、一方で対立を好まない性格のため、ポリシーがなくその場しのぎ的な対応をしているように見える時があります 感情表現が控えめで真面目なアジア諸国の人には、ラテンの民族の彼らは昨日言っていたことと今日言っていることが違う無責任な人たちに見えたりします つまり嘘つきに見えがちであると思います

しかし、彼らは嘘をついているのではなく、昨日も今日も思ったことをあけすけに(大袈裟に)言葉にしているだけです ただ、昨日言ったことと今日言っていることがあまりに異なるので、真面目なアジア人は困惑してしまいます

日本人はそれでも彼らを理解しようとしますが、韓国人とメキシコ人の対立は危ないものがありました 工場近くのコンビニで待ち伏せして帰宅途中の韓国人幹部を襲ってみたり、規律に厳しく容赦ない処罰を行う韓国企業の経営幹部はメキシコ人従業員からはかなり恨みを買われていたように記憶します

イギリス人と京都人の類似性

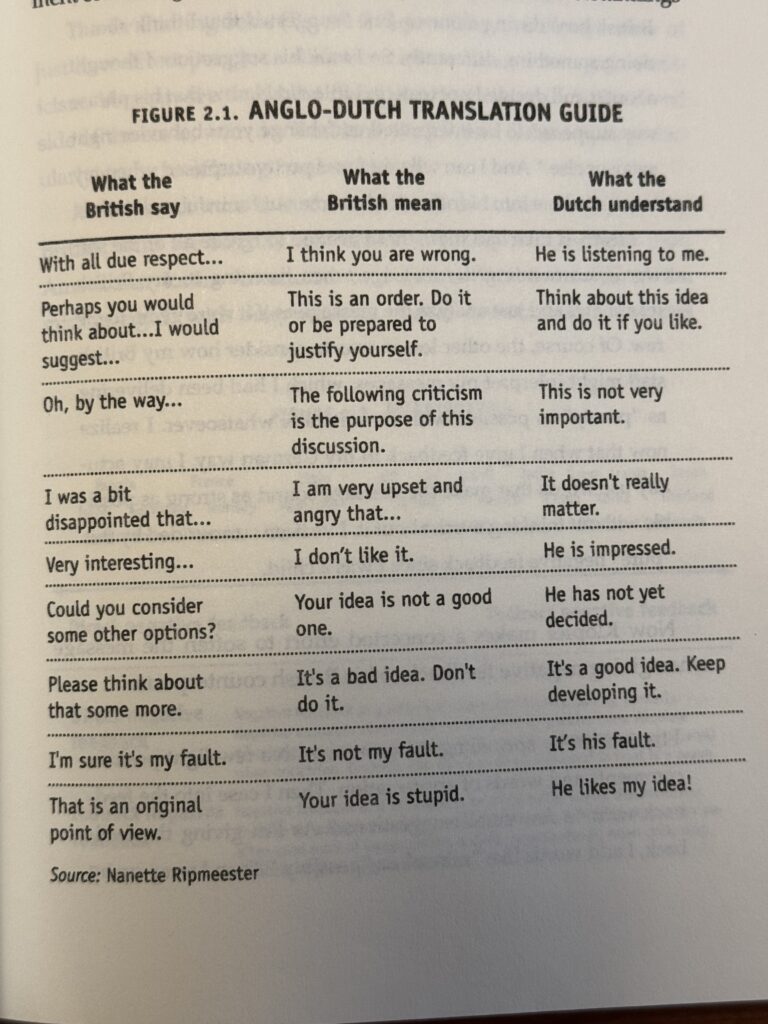

京都で「ぶぶ漬け(茶漬け)でもいかがどす?」と言われたら、そろそろお帰りくださいという合図だと教わりました 本気にとって「じゃあいただきます」と言っては、笑いものになるという伝説を思い出してしまったのが、本書に記されている下記の表です

私はイギリスに住みましたので、イギリス英語のニュアンスが少し分かりますが、この表は思わず笑ってしまいましたw

表中、最初の行では、イギリス人が「With all due respect(恐れながら)」と言ったら、それは(あなたは間違っている)ということを間接的に言っているのだが、それを聞いたオランダ人は、(彼は私の意見を傾聴している)と受け取るとしています

イギリス人が「Very Interesting」と言ったら、(I don’t like it それ嫌いだ)の意味なのに、オランダ人は、(彼は感銘を受けている)と受け取る とし、

最後のパートでは、イギリス人が「これは、とても独特な見解です」と言えば、それは(あなたのアイデアは馬鹿げている)の意味なのだが、オランダ人は、(お、彼は私のアイデアが気に入ったらしい)と受け取る としています

まさに、京都のぶぶ漬け伝説との類似性が見えますが、文化が成熟したエリアではこのような極端な婉曲表現がなされるのかもしれません また、偶然かもしれませんが、両方のエリアとも、長く王室/皇室を擁する特別な地である(あった)ことも、要因になっているのかもしれません(オランダにも王室がありますがw)

Global Managementの基本は、Multi-regionalですね

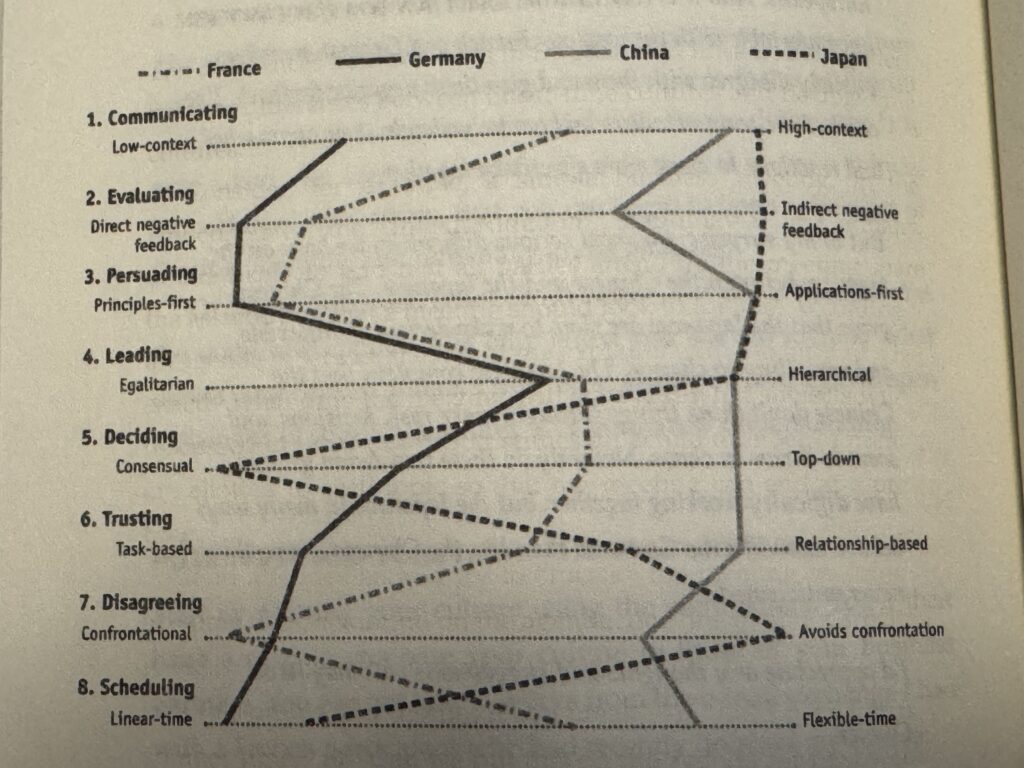

こういう感じに時に声を出して笑いながら読み進めていくと、最後の方にまとめが出てきます

それぞれの国や地域が持つ文化をダイジェスト的に表してありますが、グローバルに仕事をしたり、域内でのマネージメントに携わったりする人には、ある程度の事前知識があるのが望ましいと思われます

<表の記載内容のダイジェスト>

・コミュニケーションは、行間を読むような繊細さが必要なのか、言葉通りに取ればそれでいいのか

・ネガティブな評価をダイレクトに言う文化なのか、湾曲的にしか言わない文化なのか

・原理原則に重きを置いて対応するのか、応用力を持つことをより重視するのか

・関係者間のコンセンサスを重視する決定とするのか、トップダウンでの素早い決定が求められるのか

・タスクベースでの信頼関係の構築を行うのか、人間関係重視による信頼を求めるのか

・意見が異なった時に対立軸を持つことを厭わないのか、対立することを避けようとするのか

・リニアな時間管理を好むのか、フレキシブルなスケジュール対応を重視するのか

これらのことをA対BやC対Dで考えるのではなく、マルチリージョナルに考えてマネージすることが大事だと著者は説きます しかし、グローバルビジネスの入り口にいる人には、この難しさの何%くらいが理解できるのだろうと考えてしまいました

蓋し、知識として事前に知っておくのは、準備として必要であろうと思います 過去には、グローバルビジネスは英語が流暢に話せたらできると考える人がおられました さすがに現在はそういうステレオタイプな考えはなくなりましたが、グローバルビジネスを円滑に進めるために事前に行うべき能力開発や具体的な準備内容については、まだ十分な検討ができていない部分があるかもしれません

あとがき

本書はグローバルな環境で仕事をする人にとっては必読の一冊だと思いました また、直接グローバルな仕事に携わらずとも、各国の文化的背景を理解することは旅行の楽しみが倍増する効果を持つでしょうし、各国の時間の概念の違いや考え方の基本等を理解することで各種のイライラが軽減できると考えます

割と平易な英語で書かれていますので楽しみながら読めると思いますが、『異文化理解力』というタイトルで日本語版も出版されているようです 英語の勉強をするうえで、先に日本語訳で大意をつかんで英文のオリジナル本を読むのもいいかと思います

娘が紹介してくれた本書は、私自身もとても楽しみながら読みました お勧めの一冊です!

コメント